“지티비코리아의 이익보다 사업자의 이익을 먼저”

먹는다는 것은 곧 살아 있다는 말이고 살아간다는 말이다. 지금은 인류 역사의 어느 때보다 먹을 것이 풍부한 시대다. 특히 대한민국의 경우 발에 채는 것이 식당이지만 그러므로 음식의 선택에 더 큰 어려움을 겪기도 한다.

먹을거리는 끼니 이상의 뜻을 지니고 있다. 무엇을 먹느냐도 중요한 일이지만 누구와 먹었느냐, 어떠한 감정으로 먹었느냐는 한 사람의 삶을 요약할 수 있을 만큼 중대한 사건이 되기도 한다.

위대한 한 스푼 제임스 솔터• 케이 솔터 지음/ 권은정 옮김/ 문예당

누구에게든 먹는 일이나 그것에 관한 이야기는 즐거운 것이다. 더구나 요리에 재능이 있거나, 재능은 없더라도 요리하는 걸 좋아한다면 이 책에서 주어지는 레시피대로 요리를 한 번 해보고 싶어질 것 같다.

‘365일 미각일기’라는 부제를 붙여놓았듯이 꼬박 1년 치의 읽을거리도 될 수 있겠다. 일기처럼 그날그날을 기록하기도 했고, 저자에게 특별한 일이 없었을 경우에는 음식과 관련한 소사를 기록해 두었다.

학문적인 깊이는 없지만 에피소드 중심으로 재미있게 읽을 수 있다. 사실 이런 유의 책들이 영양학이니 뭐니 무게를 잡기 시작하면 당장 두 페이지도 읽기 힘들어지기 쉬우므로 음식에 대한 접근치고는 성공적인 셈이다.

서너 번 탐독한다면 먹는 일과 관련해서는 아주 상식이 풍부해질 게 분명하다. 토머스 제퍼슨이나 알렉상드르 뒤마 등등 특정 인물이 여러 번 반복되는 경향이 있기는 하지만 지루하거나 식상하지는 않다.

요리 이름이나 와인 이름 등을 일관성 있게 유지하지 못한 점 예를 들어 페트루, 페트뤼스은 번역의 실수이거나 몇 사람이 번역을 하고 취합하는 과정에서 빚어진 실수인 듯하다.

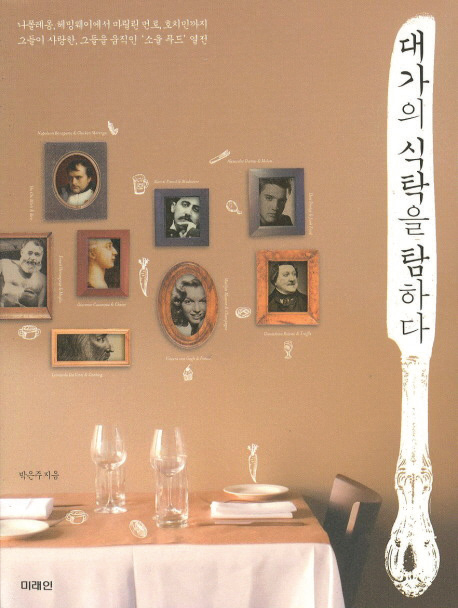

대가의 식탁을 탐하다 박은주 지음/ 미래인

저자의 본업이 언론인이어서인지 이 책에 등장하는 대가들은 그녀와의 인터뷰 방식으로 자신들이 즐기고 또 집착했던 음식에 대한 이야기들을 털어놓는다. 나폴레옹에서부터 호치민까지 모두 13명의 대가들의 이야기를 풀어놓기 위해 저자는 그들과 관련된 꽤 많은 책을 읽은 듯하다.

각각의 등장인물마다 다들 독특한 음식관을 보여주고 있지만 특히, 발자크의 커피 사랑에는 고개를 가로젓다가도 다시 고개를 끄덕이게 된다. 발자크가 커피에 집착했던 것은 그 맛보다는 커피를 마심으로써 잠을 줄일 수 있었기 때문이라고 한다. 밤 시간을 이용해 글을 쓰기 위해서 커피를 우려내지도 않고 커피가루를 그냥 ‘복용’ 했다고 털어놓는 대목은 감동을 뛰어넘는 커피 애호가의 전설처럼 들린다.

그리고 레오나르도 다빈치가 스파게티를 처음 발명했다는 이야기, 호치민이 칼튼 호텔의 주방에서 일을 했다는 이야기 등등 다양한 에피소드가 마치 고명처럼 뿌려져 있다.

좀 아쉬운 점은 교정 작업이 세심하지 못해서 문장이 잘 이어지지 않는 부분이 꽤 있다는 것이다. 의도적이었는지는 몰라도 독자가 직접 연필을 들고 교정을 보게 하는 것은 지나친 불친절이라는 생각이 든다.

내 생의 마지막 저녁 식사 되르테 쉬퍼 지음/ 유영미 옮김/ 웅진지식하우스

루프레히트 슈미트라는 독일 최고의 요리사가 주방장 자리를 마다하고 죽음을 앞둔 사람들이 모인 호스피스 병동에서 그들을 위한 음식을 만들며 겪은 이야기와 생각들을 모아놓은 책이다. ARD 방송국의 되르테 쉬퍼라는 PD가 다큐멘터리로도 제작해 독일의 유명한 상을 받기도 했다는데, 어둡지만 착하고 조용한 어투로 전해주는 죽음의 이야기가 감동적이다.

호스피스에 거주하는 사람들의 연령대가 50대에서 80대까지로 다양한 것처럼, 음식에 대한 요구와 요리를 대하는 방식 또한 다양하다. 그러나 죽음을 피하지 못한다는 데에서 그들은 공통점을 갖고 있다. 물론 이 책에서는 언급되지 않은 약 10%의 사람들은 건강을 회복해 집으로 돌아가기도 한다.

죽음이 임박한 사람들에게 한 끼의 식사란 별 의미가 없을 지도 모른다. 그리고 대부분은 씹을 수도 삼킬 수도 없기 때문에 이들은 시각적으로 또는 심정적으로 요리사의 음식을 맛보는 것인지도 모른다. 그렇지만 추억이 서린 음식들을 보고 냄새 맡으면서 이 사람들의 마음은 편안해 졌을 수도 있겠다.

책을 읽는 동안 그리고 책을 덮은 후에라도 눈물이 나는 사람이라면 누군가를 잃은 기억이 있을 게 분명하다. 그들이 떠나기 직전의 식사를 생각하는 것만으로도 코끝이 시큰해온다.

블랙베리 와인 조안 헤리스 지음/ 송은경 옮김/ 문학동네

제목만 봐도 와인 향기가 풍성하게 풍겨나오는 듯하다. 블랙베리 와인이라면, 잘은 몰라도 우리나라로 치면 머루주 쯤 될 터인데 책을 읽는 내내 그 맛이 무척 궁금했다. 보통의 까베르네소비뇽이니 메를로니 하는 그런 맛은 아닐 것 같다. 포도주 맛에 길 든 사람이라면 짝퉁이랄 수도 있겠지만 어쩐지 좀 더 환상을 불러일으키는 그런 맛이 아닐까?

제이라는 작가의 어린 시절과 청년 시절을 한 켜 한 켜 덧 쌓아올리면서 이야기는 진행된다. 그가 어린 시절에 만났던 조 아저씨와, 조가 담근 블랙베리 와인이 주는 위안, 환각 그리고 조에게서 듣던 거짓말 같은 여행이야기. 소년 제이는 조로 인해 꿈을 꾼다.

제이의 어린 시절 이야기는 『플로스강의 물방앗간』의 도입부를 떠오르게 한다. 꼭 플로스강이 아니더라도 시골에서 자란 사람이라면 누구나 강둑길과 온갖 야생과일들이 주렁주렁 열리던 숲을 떠올릴 것이다.

지극히 통속적이며 뻔한 이야기인데도 읽는 재미가 있다. 어쩌면 통적이며 뻔하다는 건 그만큼 사람들이 선호한다는 말이도 할 것이다. 독특한 것은 화자(話者)가 와인이라는 점. 그리고 와인을 따를 때 나는 꼴꼴 거리는 소리를 웃음 소리로 표현 한다는 것. 아로마도 좋고 부케도 웬만하지만 어쩐지 가벼운 듯하고 다 읽고 난 후에는 피니시가 조금 약한 느낌?

※ 저작권자 ⓒ 한국마케팅신문. 무단 전재-재배포 금지

“지티비코리아의 이익보다 사업자의 이익을 먼저”

이곳을 클릭하면 더 많은 영상을 감상하실 수 있습니다.

이곳을 클릭하면 더 많은 영상을 감상하실 수 있습니다.